【不動産】賃貸借契約書を自分で作る方法|メリットや注意点、テンプレート紹介

不動産の賃貸借契約書は、貸主と借主の権利義務を定める重要な書類です。自分で作成することも可能ではあるものの、専門知識がないまま作成すると、後々のトラブルを招く可能性があります。 事前に作成の流れや必須の記載事項を把握しておくことが、安心できる賃貸借契約書の第一歩です。

本記事では、 不動産の賃貸借契約書を自分で安心して作成するためのポイントや注意点、テンプレートの活用法などをわかりやすく解説します。賃貸借契約書を自分で作成する際は、参考にしてみてください。

目次[非表示]

不動産の賃貸借契約書とは?自分で作る前に知るべきポイント

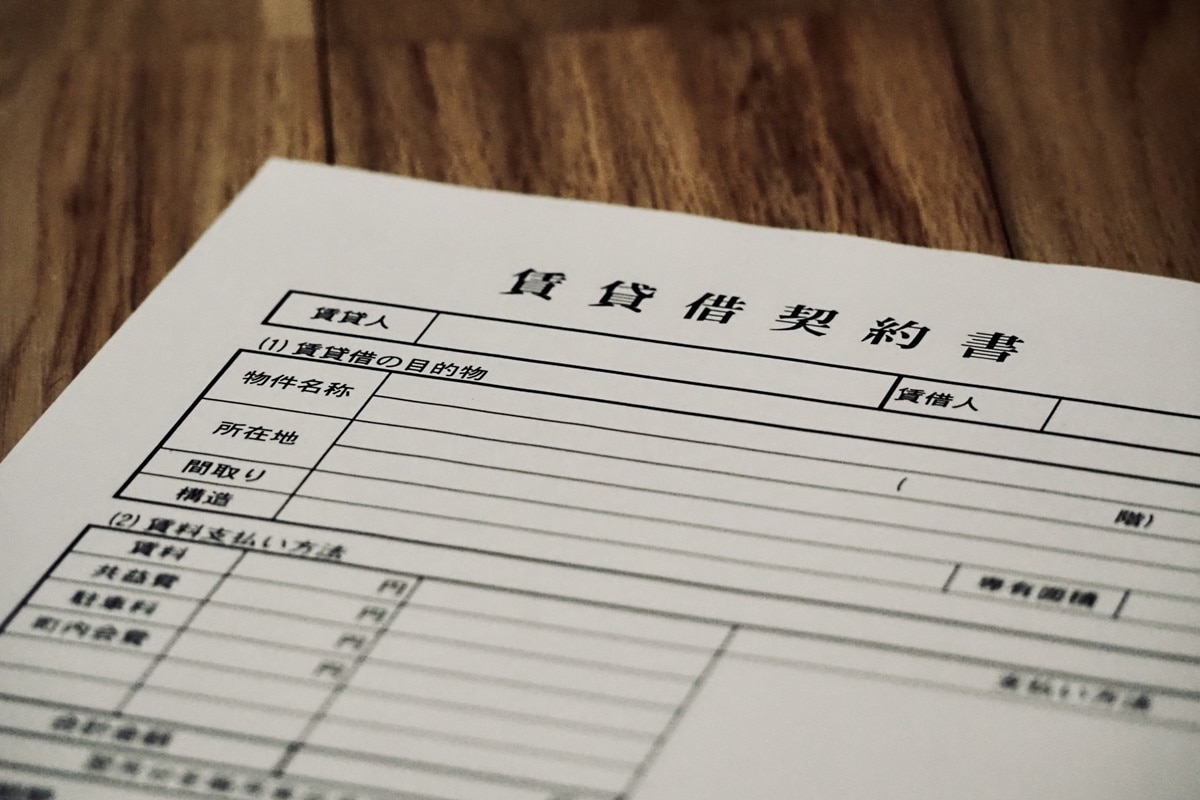

不動産の賃貸借契約書は、物件の貸主と借主の間で交わされる、権利や義務を定めた重要な書類です。物件情報、賃料、契約期間といった基本的な項目に加え、トラブル防止のためのルールが記載されます。後々のリスクを避けるためにも、事前に自分で作る際のポイントを押さえておきましょう。

賃貸借契約書は私文書|自分で作る条件

賃貸借契約書は、国や役所が発行する公文書ではなく「私文書」にあたるため、法律で定められた特定の形式はありません。貸主と借主の双方が内容に合意していれば、原則として 特別な条件や資格がなくても自分で賃貸借契約書が作れます。

ただし、契約内容は民法や借地借家法といった法律に準拠していなければいけません。専門知識がないまま作成すると必要な項目が漏れたり、法的に無効な条項を入れてしまったりするリスクがあるため、注意が必要です。

賃貸借契約書の主な記載事項と書き方

賃貸借契約書には、借主と貸主の権利と義務を明確にするための記載事項があります。記載事項が欠けていると、トラブルが起きた際に貸主側が不利になる可能性もあるでしょう。以下は、主に必要な記載事項と書き方のポイントです。

主な記載事項 | 書き方のポイント |

物件情報 | 所在地、建物名、部屋番号、構造、床面積、設備などを記載。登記簿謄本の内容と相違がないよう注意する |

使用目的 | 目的外の使用を避けるためにも、「住居用」「事業用」などを明確に記載。目的外の使用は、契約違反時の解除理由にできる |

契約期間 | 「2年間」など具体的な契約期間を明記。借地借家法により、1年未満の期間を定めても「期間の定めのない契約」として扱われるため注意 |

契約更新 | 借主保護のため、原則として契約は自動更新される。更新料を設定する場合は、その金額や支払時期を明確に記載 |

金銭 | 賃料、共益費、敷金、礼金などの金額、支払期日(例:毎月末日)、支払方法(例:銀行振込)を具体的に記載 |

連帯保証人 | 家賃滞納時に備え、借主と同等の支払義務を負う人の情報を記載。保証の上限額(極度額)の記載がなければ契約自体が無効になるため、必ず金額を定める |

当事者情報 | 氏名や名称(貸主、借主、管理会社)・現住所・連絡先を記載 |

修繕・原状回復 | 無断での譲渡・転貸、ペット飼育、楽器演奏、迷惑行為など、禁止・制限したい行為を具体的に記載 |

中途解約 | 設備の故障などが発生した際の修繕・原状回復費用の範囲を定める。経年劣化による修繕は貸主、借主の故意・過失によるものは借主負担が原則 |

禁止事項 | 借主が契約期間の途中で解約する場合の予告期間(例:1か月前まで)や、違約金の有無などを定める |

特約事項 | 一般的な契約内容に含まれない個別のルール(例:ゴミ出しのルール、ハウスクリーニング特約)を記載などを記載 |

これらを 漏れなく・正確に記述することがトラブル予防につながります。

賃貸借契約書を自分で作るメリット・デメリット

賃貸借契約書を自分で作る際は、メリットだけではなくデメリットもあります。安易に判断せず、メリット・デメリットの両方を理解したうえで、賃貸借契約書を作るか検討しましょう。

メリット

賃貸借契約書を自分で作る メリットは、「コスト削減」が挙げられます。賃貸借契約書を自分で作ることで、不動産会社や司法書士といった専門家へ支払う仲介手数料(賃料0.5~1か月分)や、作成費用(数万円~)を節約できます。

参考:国土交通省| <消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ

デメリット

賃貸借契約書を自分で作る デメリットは、「法的リスクを負う可能性がある」ことです。法的な知識が不足していると、意図せず違反する条項を記載してしまい、無効になる恐れがあります。また、記載すべき必要事項が漏れていた場合、トラブル発生時に契約書が想定した効力を発揮できません。

不備のある賃貸借契約書では、万が一裁判などに発展すれば不利な立場に置かれる可能性があります。賃貸借契約書を自分で作る際は、後述する注意点を意識しましょう。

【無料DL可】不動産の賃貸借契約書PDF・Wordテンプレート

賃貸借契約書を自分で作る場合に役立つのが、無料でダウンロードできる賃貸借契約書のテンプレートです。テンプレートには、そのまま印刷して使えるPDF形式や、パソコンで編集しやすいWord形式があります。自社の状況に合わせてカスタマイズもできるため、テンプレートの活用も検討しましょう。

国土交通省「賃貸住宅標準契約書」のテンプレート

まず活用を考えてほしいのが、国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」です。賃貸住宅標準契約書は、国が作成・公表している公式なテンプレートであり、 最も信頼性が高いといえます。

法改正に合わせて内容が更新されており、貸主と借主のどちらか一方に不利にならないよう、公平な視点で作られているのが特徴です。賃貸借契約書に必要な項目はほぼ網羅されているため、賃貸住宅標準契約書契約書をベースにすれば、トラブルが起きにくくなるでしょう。

テンプレートは国土交通省のウェブサイトから誰でも無料でダウンロード可能です。特別な事情がない限り、この標準契約書を利用するのが最も安全で確実な方法でしょう。

参考:国土交通省|「 賃貸住宅標準契約書」について

bizocean・マイ法務などの「賃貸借契約書」テンプレート

国土交通省のテンプレートのほか、民間のウェブサイトが提供するテンプレートも活用できます。「 bizocean(ビズオーシャン)」のようなビジネス書式サイトでは、さまざまな 用途に応じた賃貸借契約書のテンプレートが豊富に揃っています。事務所用や店舗用、駐車場用など、目的に合わせて選べるのがメリットです。

また、「 マイ法務」のように 弁護士が監修した、より専門性の高いテンプレートを提供しているサイトもあります。ただし、民間のテンプレートを利用する際は注意が必要です。いつ作成されたものか、最新の法律に対応しているかを確認する必要があります。法改正にも対応しているサイトかしっかりと見極め、活用することが大切です。

賃貸借契約書を自分で作る際の注意点

賃貸借契約書を自分で作る際は、後々の大きなトラブルを避けるため、いくつかのポイントに注意しなければいけません。これから解説する注意点を意識すれば、安心できる賃貸借契約書が作れるでしょう。

テンプレートの内容を確認する

テンプレートを活用する場合でも、 必ず一つひとつの記載事項を精査することが重要です。テンプレートのなかには、最新の法律(2020年施行の改正民法など)に対応していなかったり、ご自身の物件の実情に合っていなかったりするケースがあります。

とくに、ご自身の状況に合わせて変更・追記が必要かを念入りに確認しましょう。また、貸主・借主のどちらか一方的に不利な内容になっていないかなども、精査する必要があります。

契約書のコピーやデータ化をしておく

賃貸借契約書は、 必ずコピーやデータ化をして控えを保管しておきましょう。貸主用と借主用の2部を作成し、それぞれが原本を1部ずつ保管するのが基本です。しかし、万が一の紛失や火災・水濡れなどによる破損といった事態に備え、さらに控えを用意しておくと安心です。

スキャナーでPDF化してクラウドストレージに保存しておけば、いつでもスマートフォンやパソコンから契約内容を確認できます。原本だけでなくデータ化することで、迅速な対応や将来のリスク管理につながるでしょう。

ダブルチェックを行う

契約書が完成したら、 必ず複数人によるダブルチェックを行いましょう。自分だけの確認では、ミスに気づきにくいものです。客観的な視点で内容をダブルチェックすることが、ミスを防ぐうえで欠かせません。

最も重要なのは、契約の当事者である貸主と借主が一緒に読み合わせを行い、お互いの認識に相違がないかを確認することです。チェックリストを作成するなど、ミスが起きない仕組みづくりも行っていきましょう。

専門家に相談する

賃貸借契約書の内容に 少しでも不安や疑問が残る場合は、必ず専門家に相談しましょう。専門家以外では、法的リスクを排除するのは困難です。費用はかかるものの、弁護士や司法書士といった専門家からアドバイスを受けることで、安心できる賃貸借契約書が作れるでしょう。

専門家には、作成した賃貸借契約書が法的に有効か、貸主にとって不利な点がないかといった「リーガルチェック」の依頼が可能です。潜在的なリスクを指摘してもらえたり、個別の状況に応じた適切な特約を提案してもらえたりします。

賃貸借契約は電子契約で簡略化が可能

賃貸借契約は、電子契約の活用によって手続きを簡略化できます。時間や場所を選ばずに契約手続きを進められる電子契約は、今後の賃貸借契約におけるスタンダードになっていくでしょう。電子契約の活用を検討してみてください。

2022年5月から電子契約が可能に

賃貸借契約の電子化が全面的に可能になったのは、2022年5月に施行されたデジタル改革関連法によるものです。デジタル改革関連法の改正により、宅地建物取引業法も改正。これまで書面での交付が義務付けられていた重要事項説明書や賃貸借契約書などが、 相手方の承諾があればPDFなどの電子ファイルで交付できるようになりました。

この法改正は、不動産取引のDX(デジタルトランスフォーメーション)を大きく前進させる結果に。オンラインで重要事項説明を受ける「IT重説」と電子契約を組み合わせることで、自宅にいながら賃貸借契約を締結することも可能です。

参考:愛媛県宅地建物取引業協会| 不動産取引のデジタル化と電子契約の流れ

一般的な電子契約の流れ

賃貸借契約における一般的な電子契約の流れは、以下のとおりです。

流れ | 詳細 |

1.入居申込みと審査 | 借主が物件への入居を申し込むと、貸主や家賃保証会社による審査が実施される。 |

2.賃貸借契約書等の作成とIT重説の事前準備 | 不動産会社は、賃貸借契約書や重要事項説明書などの書類をPDF形式で作成。その後、宅地建物取引士が重要事項説明書に電子署名を行う。オンラインで重要事項説明(IT重説)を実施するにあたり、事前に借主からの承諾を得て、同意の記録を残す。 |

3.IT重説の実施と重要事項説明書の電子交付 | Web会議ツールなどを使用して、宅地建物取引士が借主に対しIT重説を実施。IT重説時には、事前に電子署名された重要事項説明書を電子ファイルで交付し、互いに内容が改変されていないか確認する。また、なりすましに注意して本人確認を徹底する。 |

4.電子契約の締結 | IT重説後、契約の合意が得られれば、貸主・借主双方および宅地建物取引士が電子契約サービス上で電子署名を行う。電子署名により、従来の紙の賃貸借契約書への押印が不要となり、時間や場所に縛られることなく、数分で契約を完了させることが可能。 |

5.契約完了と電子データでの保管 | 電子署名が完了すると、契約締結が完了。賃貸借契約書や重要事項説明書は電子データとして保管できるため、物理的な保管場所は不要。電子データは電子帳簿保存法の要件を満たしたうえで、適切に保存することが義務付けられている。 |

参考:経済産業省| どうすればいいの?「電子帳簿保存法」

▼関連記事はこちら

不動産の賃貸借契約書作成はコツを抑えて作ろう!

不動産の賃貸借契約書は、公文書ではなく 私文書のため、貸主と借主の合意があれば自分で作ることが可能です。専門家に支払うコスト削減に期待できる一方、法的リスクを負う可能性があります。

自分で作る際は、物件情報や金銭、特約などを正確に記載することが重要です。国土交通省や民間のウェブサイトが提供するテンプレートを活用しつつ、項目を確認しながら柔軟な賃貸借契約書の作成を行いましょう。また、ダブルチェックや専門家への相談を徹底することにより、法的リスクを回避しやすくなります。

2022年5月からは賃貸借契約における電子契約も全面的に解禁され、IT重説と組み合わせることで簡略化することが可能です。賃貸借契約書を自分で作る際は、 法的リスクに注意しつつ、当事者にとって安全な契約を心掛けましょう。

不動産の賃貸借契約書でよくある質問【FAQ】

賃貸契約書に押印は必要?

実務上、賃貸借契約書への押印は必要です。法律上でいえば、諾成契約(双方の合意があれば成立する)のため、契約書や押印などは必要ありません。しかし、実務では後々のトラブル防止を目的とした明確な証拠を残すため、本人確認やなりすましを防止するためにも必要です。

参照:e-GOV| 民法 契約の成立と方式 第五百二十二条

電子契約だと効力はどうなる?

電子契約は、紙の契約書と同等の法的効力を持ちます。電子署名とタイムスタンプにより、契約の本人性と改ざん防止が担保され、場所や時間の制約なく迅速な契約締結が可能です。

反社条項や極度額を設定しないとどうなる?

反社条項がなければ、相手が反社会的勢力と判明しても契約解除や損害賠償請求が難しく、企業の社会的信用の失墜や不当要求のリスクが高まります。 連帯保証人の極度額設定は、2020年4月の改正民法により設定が義務化されているため、定めがない保証契約は無効です。

参照:法務省| 2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります

契約書に添付する図面や設備一覧は必須?

賃貸借契約書には、図面や設備一覧などの添付は必要ありません。ただし、物件の名称、間取り、設備(トイレ・浴室等)や附属施設(駐車場等)の有無・状況など、詳細な情報が必要です。なお、重要事項説明においては、図面が必要な場合もあります。

参照:e-GOV| 宅地建物取引業法 重要事項の説明等 第三十五条一項

入居者が外国人でも日本語の契約書で問題ない?

日本の法律が適用されるため、原則として日本語の契約書・重要事項説明書が必要です。借主が日本語を理解できない場合は、その母国語に翻訳した資料の用意と、その言語での説明が求められます。

賃貸借契約書に印紙税はかかる?電子契約なら不要?

電子契約で賃貸借契約を締結する場合、印紙税は不要です。印紙税は紙の課税文書に課されるものであり、電子データは対象外とされているためです

契約更新時も新しい契約書を作成する必要がある?

賃貸借契約の更新時には、あらためて新しい契約書を作成することが一般的です。契約満了日の約1〜3か月前には、入居者へ更新の意向や現状など確認します。なお、定期借家契約の場合は、更新の概念がなく契約期間満了で終了することは覚えておきましょう。